ちょと豆知識〜!

を、あげようと思いまして…

このタイミングで..ですが

いつもは神社&お寺が多めですので…

日本の歴史で欠かせないのは日本の魂「武士」です。

武士。

皆さんはどんなイメージでしょうか?

硬い?

怖い?

真面目?

なんか大変そう〜〜〜

などでしょうか?

ざっくり言うと。

その通りです。

今の会社で何か失態を犯してしまった…

またはミスを犯してしまった…泣

そんな時。

現代社会ならば…。

上司「お前の次の出向先、●●●だ」

or「●月からお前は●●部署だ」

など…移動、最悪の場合は退社(なかなか..法的にもないかもですが)ですよね?

武士の世界は違います。

上司「●月●日切腹を申付ける」

以上。

※様々な経緯がございますがw

要するに、人生が終わります。

こんな時代があったんです…(泣)

現代なら本当に、「え!!!そ、そんなことで!!おかしいですよ〜!!!!(号泣)」

ってことでも切腹は

申し付けられることがあったのです。。。

そんなこともある、武士の人生。

たとえば、安土桃山時代。

日本を訪れたキリスト今日宣教師たちは

日本についてをよく観察し書物に事細かく当時の日本を書き残してますが、

日本人にとって切腹や斬首など、一般的な日常で死を目撃することが多かった…

な〜んて(言い方は少し違いますが!笑)宣教師たちが驚くほど、日本の死は日常だったとのこと。。。

考えたら..いや.. 怖いっす。

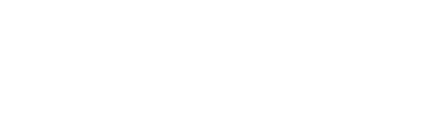

では、「葉隠」についてをご紹介します〜!

「葉隠」って?

「葉隠」

意外と知られてないのでは..と思います。

葉隠とはざっくり言うと武士がなんたるかを語る「指南書」です。

現代に通ずるようにわかりやすく言えば、

社会で働くサラリーマンへ向けた「社会人の美学」を教える書物でしょうか。

ではどのような書物か?

この冒頭は有名ですが…野蛮な書物ではございません。

この一節は武士は「死ぬものである!」ではなく、あくまでこの意識こそが「美学」。

現代で言うと働く会社員へ向けたまさに「社会の美学」と言うメッセージとして書かれてます。

葉隠は1716年に書かれた書物です。

あれ?そんな現代なんだ!と驚かれるかたも居ると思います。

この書物は戦もめっきり減った、江戸時代半ばに書かれたものなのです。

この頃は武士の活躍の場はもっぱら城中の執務で奉公をすることでした。

では..なぜこのような冒頭…?

この時代もっとも武士が恐れたこと、

それは「恥」です。

武士たるは、迷うた時。。

もっとも「死」の確率がある方を選ぶべし。

ただこれはネガティブではなく

恥を書かずに「生きる」には

逆に「死」ぬ確率が高い方を選ぶべきである。

「葉隠」はそう教えてます。

何かを選択するとき「リスク」を多い人生を選ぶひとか

それとも「無難」な道を選ぶか。

危険やリスクを選ぶほど、得るものは大きいし、

人としての経験もはるかに大きい…

のかもしれません。

ちょっとご紹介します。

葉隠の指南集

葉隠に書かれる、主要な物を紹介します!

NO.1 「直訴するときは、場を選べ!」

武士は主君が絶対でした。

今は社長(主君)と部下(家臣)の距離が近い会社も多く、社長へ直々に助言をしたり、発言をすることもあると思いますが、昔の絶対君主が言われた時代は、主君へ助言や意見を述べる場合は必ず、

「誰にも見られず、誰にも聞かれず」

でした。

葉隠には…

「誠意を持った讒言とは脇に知られないようにし、主人の御癖を直すべし」

要するに、主君のメンツを立てるため

人前では助言、意見せず、出来るだけ二人きりの時に話をする!

周りに人がいる時に、助言するは主君の非を公言するようなもので、また助言する本人は目立ちたがりと思われ、敵を作る可能性もある…。

なるほど〜ですね笑

なんて、気の利く部下だろうか…!?

全ては「主君」のため!そして、主君の成長=自分達の境遇もUPということです。

でも、逆燐に触れたりすれば切り捨て御免!かもしれないし、愚君であればもしかすると、意見や施策を自分のものにしちゃって、、なんてこともあるかもしれません。。

時には勇気と覚悟を持って「死」のリスクをとってしても「生きる」ために

行動を起こさねばならない時がある…

主の過ちを正すことを怠れば..それはいずれ自分に帰ってくるのですから..

NO.2「ほうれん草&報告の仕方が重要である」

恥がもっとも恐れられた武士社会。

恐ろしいまでに「名誉」に依存するのが

武士社会でした。

喧嘩になって、めっぽうやられて、おめおめと帰ってきた..とならば不名誉の極みとして「切腹」!

しかし喧嘩で大暴れ、何か被害を出した!としても「切腹」!かもしれません。。。(むず!)

赤穂浪士がいい例ですね!

「忠臣蔵」で有名な大内蔵之介の討ち入りの話です。

発端は大内の主君が、将軍の城へ謁見へ行った時、居合わせた殿方から無礼な仕打ちをされて

つい「かっ!」となり、将軍のお城の中で刀を抜いて出血沙汰の喧嘩に!

将軍の城にて許可なく刀を抜くことは、即切腹の重罪でした。

理由も何も述べることを許されず、その場ですぐに切腹、御家取りつぶしという、とんでもないことになりました。。(主君の恥を晴らすために、大内たちは撃ちいるのです..)

このように..感情に任せて自分の意思で、考えなく動こうものなら

武士の恐る「不名誉」を背負って死ぬかもしれない。。。

どうにもできない事件が起きた時、一旦その場はやり過ごせ!

上司への報告で「やり過ごした」理由を正当性を持って答えよ

自分の感情に任せて行動してしまえば、

主君に不名誉の傷がつく可能性や、最悪は自分の「命」がなくなるかもしれない。。

と、いうことで事件が発生した場合は、必ず上司への報告を行い、自分の行動の正当性を語るのが「生きる道」ということです。

「喧嘩になったが、自分は命が欲しくて相手をしなかったのではない。

ここで刀を抜いては「主君」に御咎めが及ぶかもしれない、そう思い喧嘩に応じなかった。」

なんて、本当はめっちゃ怖くて体が動かない〜(泣)状態だったのだけれど、こんな感じで言えば自分を守ったのではなく、主君を守ったのですよ!

と報告、そして仕方で「命拾い」できるよ、と「葉隠」は説いてます。。。

葉隠の著者は「武士ではなかった」

こんなに「武士とは〜」を説いていますが、

当の著者はなんと「武士」ではなかったのです。

もう少し詳しく言えば「葉隠」が書かれた江戸時代中期はすでに戦はなくなり、天下泰平の世の中でした。

この書物を書いた「山本常朝」は武士の美学や生き様に「憧れ」や「敬意」を抱き、「葉隠」を書いたのかもしれません。

インパクトの残る「武士は死ぬことと見つけたり」

この一節は、戦国の世の武士なんて1度も人生でやったことのない実は太平の時代に行きた一人の男が書いた書物なんです。

ここまでのご紹介で、ちょっと気づいた方もいるかもしれませんが

「葉隠」は「死」を勧める書物ではなく、

「生きる」為に武士はどのようにすべきかを説いた書物であるのです。

どのように武士道を持って生きるのか、

日本人の美学を語った書物に思えます。

山本常朝が書く「葉隠」は、武士でもない人間が語る「空言」や「時代遅れな書物」であると

実は、評価されることもある書物。

ですが、この方が「美しく生きる」ことへの憧れや敬意の気持ちが伝わる、

一人の一般人としても、人間味溢れるどこか共感できる書物だと、私は感じます。。

まとめ

今回のまなごん豆知識では「葉隠」を紹介してみました!

いつも神社好きが高じて、神社周辺の歴史話に偏ってしまうのでたまには!と「武士」豆知識を書いてみました^^

意外と知られていない?「葉隠」

いかがでしたでしょうか?

こんな書物があるのか〜と思っていただければ嬉しいです!

また豆知識更新していきます〜!

武士とはいふは、

死ぬことと見つけたり。